오는 30일 문화교양학을 같이 공부했던 학우들과 경복궁을 같이 돌아보기로 했다.

고등학교 시절엔 그림을 그린다고 많이 드나들었고, 사회에 진출해서도 많이 찾았던 곳이다.

얼마전에도 친구들과 아무 개념없이 시간 때운다고 휑하니 돌아보면서 전에 비해 왜 이렇게 많이 바꼈지

정도만 느꼈울 뿐. 경복궁에 대해 깊이 알지 못하고 여전히 수박 곁핡기 식으로만 돌아보고만 왔다.

나중에 안 일이지만 청와대를 경호하는 부대인 수도경비사령부 30대대가 주둔하던 자리에 예전의 모습을

복원한 모양인데 옛스런 멋을 느낄 수가 없어 생경해 보였던 모양.

우리들이 학창시절에 배웠던 경복궁은 조선을 개국한 태조 이성계가 무학대사로부터 자문을 받아 궁궐터를

잡고 정도전이 지었다(?)라고만 알고 있다. 과연 그럴까?

정도전이라는 인물이 얼마나 뛰어나길래 조선을 개국하는 법전, 조선경국전과 경제육전도 만들고

경복궁도 설계하고 건축현장도 감독할 수 있다는 말인가? 신인가?

어느 건물을 짓더라도 반드시 전문설계자가 필요하고 건축을 총괄하는 감독이 있기 마련이다.

'불국사와 함께 천년의 미학을 자랑하는 다보탑과 석가탑을 설계하고 건축한 사람은 백제에서 건너온

<김대성>이라는 석공이 지었다'라고 실질적인 인물 이름으로 기록되어 있다.

경복궁을 지은 사람이 태조 이성계와 정도전이라고 역사책에 기록되는 조건이라면 불국사를 지은사람은

김대성이 아니라 경덕왕이나 혜공왕이어야 한다.

아니 서울에 있는 예술의 전당도 건축가 김석철이 아니라 전두환이어야 하고 지난 21일에 개관한 동대문의

DDP(Dongdaemum Design Plaza)는 이란 출신 건축설계자 자하 하디드가 아니라 박원순 시장이라야 맞다.

한마디로 웃기는 얘기가 된다.

그렇치만 우리들은 경복궁을 '이성계와 정도전이 지었다'라고만 배운 기억뿐이 없다.

학교에서 역사를 가르치는 선생님들도 그렇게 가르쳤고 책에도 있다.

말이 안되는 예기들을 교과서를 집필한 사람들이 개념없이 작성했기 때문에 후학들은 그렇게만 아는 것이다.

이성계와 정도전이 지었다는 것은 포괄적인 개념이었을 뿐인데...

교과서 집필자나 선생님들은 어떠한 의구점이나 의문점도 없었다는 것인가.?

글쓴이가 의문점을 가지고 자료를 조사한 바로는 조선왕조실록에 조선 초 <김사행>이라는 인물이

한양 건설 및 경복궁 창건과정에서 건축책임을 맡은 것으로 나온다.

김사행은 고려 공민왕 시절부터 왕을 측근에서 보필한 환관이고 고려말 우왕.창왕.공양왕. 그리고 조선조

태조 이성계를 섬겼던 인물이다. 왕권이 바뀌고 정랑의 파고 속에 유배를 가고 다시 왕의 부름을 받고...등

정치적인 격랑에 휩쌓였던 사람 <김사행>

왜 그는 왕의 부름을 받고 5명의 왕을 보필했을까?

그는 궁궐건축의 달인이었기 때문이다.

조선일보 문화부장 이한우 기자가 김사행에 대해 이런 글을 썼다.

'고려사'를 보면 김사행은 원나라 환관으로 뽑혀 갔다가 북경에서 공민왕을 만나 함께 고려로 돌아왔다.

김사행을 주목해야 하는 첫 번째 사건은 공민왕이 노국공주를 잃고서 공주를 추모하기 위해 벌인

대대적 능(陵) 조성 작업이다. 우왕이 즉위하자 김사행은 "왕을 부추겨 사치를 조장하고

대규모 공역(工役)을 일으켜 백성을 도탄에 빠지게 했다"는 이유로 지금의 전라북도 익산으로 유배를

가야 했다. 하지만 이미 궁궐 건축의 달인이라는 평을 듣고 있던 김사행은 얼마 안 가서 사치에 빠진

우왕의 부름을 받아 조정에 복귀했다.

이후 창왕과 공양왕을 거치면서도 김사행은 살아남았다. 심지어 태조 이성계의 곁도 지켰다.

조선왕조실록에 따르면 조선 초 김사행의 공은 크게 두 가지다.

하나는 궁중 제도와 의식을 정립하는데 기여한 것이고,

다른 하나는 한양 건설 및 경복궁 창건 과정에서 건축 책임을 맡은 것이다.

광화문이나 숭례문(남대문)의 미학적 독창성은 평양의 대동문이나 개성의 남대문과 비교하면

바로 들어온다.

대동문이나 개성 남대문은 석축 기단 위에 별도 누각을 세운 모양이지만

광화문이나 숭례문은 석축과 누각이 한 몸을 이룬다.

김사행도 역사의 마지막 파고를 피하지는 못했다.

이성계의 뜻을 받들어 세자 방석과 정치 노선을 함께했던

그는 1차 왕자의 난(亂) 때 이방원 세력에게 체포돼 참수형을 당했다.

공교롭게도 이때 그의 죄목은 고려 말 우왕에게 유배당할 때와 글자 한 자 다르지 않고 똑같다.

세월이 흘러 태종 12년 5월 14일자 실록에는

태종이 아버지 시절을 회고하며 이렇게 말하는 대목이 나온다.

"태조 때 모든 공역을 김사행이 맡았다."

이쯤되면 조선왕조실록에 기록되어 있고 문화담당 전문기자도 전문서적을 찾아 쓴 글이니

경복궁을 설계한 사람이 김사행이라고 해도 무리는 아닐 것 같다.

어떠하든, 네이버 백과사전에는 '김사행이 경복궁의 모든 공역을 맡았다'라고 나오지는 않지만

우린 그런 시각을 가지고 네이버지식백과를 따라 경복궁을 천천히 돌아보기로 하자.

아래에 업로드된 사진을 클릭하면 네이버지식백과와 연결되어 관계된 사진을 크게 살펴볼 수 있다.

- 죽로산방에서

경복궁

서울은 외사산(外四山)인 북한산(북) 관악산(남) 아차산(동) 덕양산(서)이 넓게 감싸고, 내사산으로

주산(主山)인 북쪽의 백악(白岳) 안산(案山)인 남쪽의 목면(木覓, 남산) 동쪽의 타락(酡酪, 낙산)

서쪽의 인왕(仁王)이 감싸안은 곳, 그 너른 품의 넉넉한 평지에 자리잡고 있다.

조선 왕조의 법궁(法宮)인 경복궁(景福宮)은 이곳, 서울의 중심인 백악산 남쪽에서 서쪽으로

조금 치우친 곳에 있다.

고려의 수도인 개경에서 건국한 조선 왕조는 1392년부터 1910년까지 27대 518년 동안 지속되었다.

무력으로 정권을 찬탈한 세력들은 475년 동안 지속된 전 왕조와 개경으로 향하는 백성의 정서를 단시일 안에

새 왕조로 돌리기에 많은 부담이 따랐다.

또한 기득권 세력과의 끊임없는 내부 갈등은 정정(政情) 불안으로 이어졌다. 때문에 천도(遷都)는 새 왕조에게

중대하고 시급한 일로 인식되었다. 그러나 신하들의 개인적인 이해관계의 대립과 궁궐터 선정에 관한 핵심

관료들의 분분한 의견으로 인해 초기의 천도 계획은 다소 미온적이었다. 하지만 천도 의지가 강한 태조는

새 수도 후보지로 거론된 계룡산과 신촌 일대인 무악, 그리고 백악산 아래 한양을 직접 둘러보며 적극적으로

천도를 추진하였다.

1394년(태조 3) 8월, 태조는 무악을 살펴보고 돌아오는 길에 옛 고려의 이궁(離宮)이 있는 남경(南京),

즉 한양의 옛 행궁(行宮)에 머물면서 그곳을 새로운 수도의 터로 내정하고 개경으로 돌아와 신도궁궐조성도감(新都宮闕造成都監)이라는 임시기구를 설치해 궁궐 조성의 임무를 맡게 하였다.

뒤이어서 한양으로 권중화·정도전·심덕부·김주·남은·이직을 보내 궁궐과 종묘·사직이 들어설 자리를 정하도록

명한다. 그해 10월 25일, 한양으로 도읍을 결정한 태조는 종묘와 궁궐의 위치만을 정한 채 개경을 떠나

28일에 한양에 도착해 한양부 객사를 이궁으로 삼아 정무를 집행하기 시작했다.

이에 따라 궁궐 조성도 촉진되어 이듬해인 1395년 9월 25일에는 대체적인 공사가 마무리되었다.

조선 왕조 최초의 궁궐인 경복궁이 창건된 것이다.

궁궐이 완성되었으니 그 이름이 없을 수 없었다.

‘큰 복을 누리며 번성하라’는 뜻을 지닌 ‘경복궁’이란 명칭은 태조의 명을 받은 정도전이 지어 올린 것이다.

‘景福’은 『시경』(詩經) 대아(大雅)의 「기취」(旣醉)편에 나오는 “이미 술에 취하고 이미 덕에 배불렀으니

군자는 만년토록 큰 복을 누리리”(旣醉以酒 旣飽以德 君子萬年 介爾景福)에서 따온 말이다.

준공 당시 경복궁의 규모는 내전 영역 173칸, 외전 영역 192칸, 궐내각사와 회랑 등 기타 건물 390칸을 합하여 전체 755칸이었다. 전제왕권 국가에서 궁궐은 단순히 왕이 정사를 살피는 공간의 의미를 넘어 국가와 왕실의

존엄을 상징적으로 보여주는 곳이기 때문에 궁궐의 조영에는 당대 최고의 역량이 동원되고 최대 규모와 최상

수준을 유지하게 마련이다. 하지만 완공 당시의 경복궁은 궁궐로서 필요한 최소한의 여건만을 갖춘 채 서둘러

공사를 마무리했기 때문에 규모면에서 그리 대단한 편이 아니었다. 국왕의 공식 활동을 위한 제반 공간과 시설, 생활주거공간과 후원이 모두 갖추어진 명실상부한 법궁으로서의 모습은 이후 지속적인 증축과 중건을 통해

이루어졌다.

그 후 조선 왕조는 두 차례의 왕자의 난을 겪는 등 정정의 불안으로 개경 천도와 한성 환도(還都)를 거듭하는

바람에 경복궁은 10년여 동안 사실상 제구실을 하지 못한 채 비어 있었다. 그러다가 태종이 창덕궁을 세워

한성으로 환도하면서 부왕인 태조가 영건한 경복궁을 버려둘 수 없다 하여 수리를 명하면서 다시 궁궐의

면모를 찾기 시작했다. 태종은 즉위 11년(1411)에 명당수(明堂水)를 금천(禁川)으로 끌어들이고 주위를

아름답게 꾸몄으며, 이듬해에는 경회루를 지었다.

이리하여 태종 때에 비로소 법궁인 경복궁과 이궁인 창덕궁을 오가며 정사를 보는 양궐체제가 이루어진다.

경복궁이 실질적으로 궁궐의 역할을 담당하게 된 것은 세종대에 이르러서이다. 세종은 1421년(세종 3) 이후부터 경복궁에 자주 이어(移御)하면서 궁궐을 수리하고, 1426년(세종 8)에는 집현전 학사들에게 궁궐의 문과 다리

이름을 짓도록 하였다. 홍례문(지금의 흥례문)·광화문·일화문·월화문·건춘문·영추문·영제교 등 이때에 지어진

이름에는 유교적 이상주의가 내포돼 있다.

또한 세종은 동궁인 자선당을 창건하고 근정전과 건춘문, 강녕전을 수리하였으며, 경회루와 사정전을 중수하고 북문을 신설하여 궁성의 4문 체재를 완성하였다. 이로써 궁전과 행랑으로만 이루어졌던 초기의 경복궁은

창건 30여 년이 지나 비로소 궁성과 궐문까지 갖춘, 완비된 궁궐로 자리매김하였다. 이후 경복궁은 중종 38년(1543) 동궁의 화재와 명종 8년(1553)의 큰 화재로 강녕전과 사정전, 흠경각 등이 소실되었으나 지속적인

증축과 보수를 거듭하며 비교적 안정적으로 발전해갔다.

16세기까지 꾸준히 중수와 신축을 거듭해온 경복궁은 선조 25년(1592)에 발발한 임진왜란으로 돌이킬 수 없는 큰 피해를 입었다. 전쟁이 끝난 후 선조에 의해 구체적인 경복궁 중건 계획이 세워지기도 했으나 전란으로 인한 재정 부족과 경복궁터가 길하지 않다는 풍수적 믿음으로 인해 실행이 무산되고 이때 마련한 재료는 창덕궁을

복구하는 데 쓰였다. 그 후 경복궁은 무려 273년 동안 폐허로 방치되다가 고종 2년(1865), 흥선대원군의

의중이 크게 반영된 대왕대비 조씨의 중건 교서가 내려짐으로써 본격적인 복원 논의가 이루어진다.

흥선대원군이 주도한 경복궁 재건공사는 고종 5년(1868)에 마무리되었다. 이때 모습을 드러낸 경복궁의

규모는 태조 때보다도 장대했다고 한다. 고종은 경복궁이 완공된 후 창덕궁에서 이어해왔으며,

뒤이은 대원군과의 갈등으로 1873년(고종 10)에는 지금의 향원정 뒤편에 건청궁을 지어 그곳에서 정무를

보았다. 그러던 중 그해 12월 자경전에 화재가 있었으며, 1876년 11월에는 큰 불로 내전 일곽의 전각이

전부 소실되었다. 잇따른 재변(災變)으로 왕은 창덕궁으로 이어하였고 내외의 불안정한 정세로 인해 경복궁은

그대로 방치되었다. 그러다가 1882년(고종 19)의 임오군란(壬午軍亂)과 1884년 갑신정변(甲申政變)으로 인해 1885년 왕이 다시 경복궁으로 환어하게 되면서 이때 경복궁의 내전이 재정비되었다.

하지만 역사는 숨 가쁘게 진행되었고, 경복궁의 운명도 역사의 소용돌이 속에 휘둘리게 된다. 1895년 명성황후가 경복궁 건청궁의 곤녕합에서 일본 낭인에 의해 시해되자 고종은 신변보호를 위해 아관파천(俄館播遷)을 단행하였다. 1년 넘게 러시아 공사관에 머물던 고종은 1897년 경운궁(덕수궁)으로 환궁하였다. 그리고 1910년 한일합방이 되었으니 아관파천 때 신무문을 통해 왕을 떠나보낸 경복궁은 영영 주인을 잃고 그 기능과 역할을 상실하게

된 것이다.

한일합방 이후 일제는 왕실과 국권의 상징인 궁궐을 조직적으로 훼손하였다. 1912년 조선총독부 청사 건립을

위해 근정문 남쪽의 흥례문과 영제교 주위의 모든 시설을 철거하였고, 1914년에는 이른바 ‘시정5년기념 조선물산공진회’를 경복궁에서 개최한다는 명목으로 대부분의 전각을 헐어버렸다. 1917년에는 창덕궁 내전에 원인을 알 수 없는 큰 불이 났는데 이때 불탄 건물을 수리한다는 명목으로 1918년 경복궁 내전의 전각 대부분을 헐어

창덕궁에 옮겨 짓는다. 1926년 총독부 건물이 완공된 뒤, 일제는 광화문마저 철거하려 했으나 거센 반대에

부딪혀 궁궐 동쪽, 즉 지금의 국립민속박물관 출입구 쪽으로 옮겨 세우는 데 그치고 만다.

이후에도 경복궁은 끊임없이 훼손당해 무려 4,000여 칸의 건물이 방매되거나 철거되어 그 규모가 10분의 1 정도로 축소되었으며, 해체된 무수한 전각은 일본인의 개인집이나 사당, 사찰을 짓는 데 쓰이기도 했다.

그리고 그 빈터에는 조선박물관과 미술관, 박물관 관리사무소가 들어섰으며 궁궐과는 아무 상관 없는 불탑과

부도 같은 유물이 자리잡게 되었다.

조선총독부 건물의 잔해1996년 역사 되찾기의 일환으로 이루어진 조선총독부 건물 철거 당시에 나온 일부 잔해로, 지금은 경복궁 내 문화재연구소 뜰에 전시되어 역사의 교훈을 일깨워주고 있다.

지금 남아 있는 경복궁의 전각은 대부분 고종 때 중건된 것들과 1980년대 이후 기본 궁제에 따라 복원된 것들이다. 본격적인 경복궁 복원은 1990년부터 추진되어 강녕전, 교태전 등과 동궁 소속의 비현각이 복원되었으며,

일제강점기에 들어섰던 조선박물관이 철거되었고 옛 태원전(太元殿)터에 있었던 30경비대 또한

그 자리를 떠났다. 1996년에는 조선총독부 건물을 철거하였으며, 2001년 그 자리에 흥례문 일곽과 영제교를

복원하여 오늘에 이르고 있다.

현재 경복궁은 정문인 광화문을 지나 흥례문, 영제교를 지나면 기능에 따라 영역이 나뉜다. 외전 영역에는

근정문·근정전이 있고, 내전 영역에는 사정전·만춘전·천추전·경회루·강녕전·연생전·경성전·함원전·흠경각·

교태전이 있다. 생활주거공간 영역으로 자경전·집경당·함화당이 있으며, 그밖에 후원 영역에는 향원정·집옥재·

협길당·팔우정 따위의 건물이 있다. 그리고 이 모두를 감싸고 있는 궁궐의 담, 즉 재성(在城)의 사방으로 문이

하나씩 있으니 남쪽의 광화문, 북쪽의 신무문, 동쪽의 건춘문, 서쪽의 영추문이 그것이다.

광화문과 해치

광화문(光化門)은 경복궁의 정문이다. 지금은 그 앞으로 세종로가 뻗어 있어 정면에서 통행하는 것은 가능하지

않지만 한때는 국왕과 문무대신이 수도 없이 드나들어 정문의 기능을 충실히 담당했던 곳이다. 광화문이란

이름은 경복궁이 창건될 때부터 사용된 것은 아니다. 1395년(태조 4) 태조는 정도전에게 완성된 경복궁의

사대문 이름을 지어 올리라고 명한다. 이에 따라 동문을 건춘, 서문을 영추, 북문을 신무, 그리고 남문,

즉 정문을 오문(午門)이라고 명명했다. 하지만 이 이름은 그리 오래 사용되지 못하고

세종 때 광화문이라 바뀌어 오늘날까지 줄곧 그렇게 불리고 있다.

광화문은 세 개의 홍예문을 낸 높은 석축 위에 문루를 올렸는데, 조선시대의 궁궐 가운데 이렇게 세워진 것은

광화문이 유일하다. 숭례문의 석축과 수법이 비슷하지만 중앙뿐 아니라 좌우에 하나씩 무지개문을 더 낸 것이

다르며, 가장 큰 가운데 문으로는 국왕이, 좌우의 문으로는 신하들이 드나들도록 했다. 광화문에 이어진 담장의 동쪽과 서쪽의 끝에는 각각 동십자각과 서십자각이 솟아 있어 조선시대 궁궐 가운데 유일하게 ‘궐’(闕)의 형식을 갖추고 있었다.1)

법궁에 걸맞은 격과 위엄을 갖춘 광화문은 일제의 지배를 받기 전까지만 해도 한 나라의 국권과 왕실의 위엄을

상징하며 굳건히 서 있었다. 하지만 일제는 조선총독부 청사 완공을 2개월 여 앞두고 그 앞을 가로막고 있던

광화문을 철거하려 획책했다. 이러한 사실이 알려지자 반대 여론이 거세게 들끓었으며 결국 해체 직전까지

몰렸던 광화문은 여론에 밀려 건춘문의 북쪽, 지금의 국립민속박물관 정문 자리로 옮겨짐으로써 명맥을 유지할 수 있었다. 당시 반대 여론 형성에 큰 역할을 한 것은 공교롭게도 일본 민예운동의 선구자 야나기 무네요시(柳宗悅)였다. 그는 1922년 『개조』(改造) 9월호에 「사라지려 하는 한 조선 건축을 위하여」라는 글을 기고하였다.

광화문이여, 광화문이여, 너의 목숨이 이제 경각에 달려 있다. 네가 일찍이 이 세상에 있었다는 기억이 차가운

망각 속에 묻혀버리려 하고 있다. ······ 동포여 동양의 순수한 건축을 경애하라. 그것에 견줄 만한 것을 지금의

우리는 지을 수 없지 않은가? 오늘의 생활에 필요 없다고 해서 아낌없이 버려서는 안된다. 예술은 공리(公利)

관계를 초월한다. 아름다움이 있는 것은 길이 보존하라. 특히 순수한 동양의 것을 우리의 명예를 위해 열애하라. 그것들을 지키는 일은 조상에 대한 추모이며 예술에 대한 이해라고 굳게 믿으라. ······

조선을 상기시키는 여러 관아를 좌우에 거느리고 우뚝 솟은 북한산을 배경으로 멀리 한길 너머로 광화문을

우러르는 그 광경을 잊을 수는 없지 않은가. 자연과의 배치를 깊이 고려하여 계획된 그 건축에는 이중의 아름다움이 있다. 자연은 건축을 지키고 건축은 자연을 꾸미고 있지 않은가. 사람은 함부로 그 속에 있는 유기적인 관계를 깨뜨려서는 안된다. ······ 정치는 예술에 대해서까지 무례해서는 안된다. 예술을 침해하는 따위의 힘을 삼가라.

자진해서 예술을 옹호하는 것이 위대한 정치가 행할 바 아닌가. 우방을 위해서, 예술을 위해서, 역사를 위해서,

도시를 위해서, 특히 그 민족을 위해서, 저 경복궁을 건져 일으켜라.

그것이 우리의 우의로써 해야 할 정당한 행위가 아니겠는가.

이렇게 해서 형태나마 유지할 수 있었던 광화문은 그러나 한국전쟁 때 폭격을 당해

모두 불타고 석축만 남게 되었다.

1968년, 드디어 광화문이 제자리에 원래의 모습으로 돌아오게 되었다. 그러나 엄밀히 말하자면 그것은

제자리도 아니고 본 모습도 아니었다. 돌아온 광화문은 본래 있던 자리에서 10여 미터 물러앉았고,

복원 당시 건물의 축을 근정전이 아닌 옛 조선총독부 건물에 맞춰놓아 경복궁 남북 축에서 3.5° 동향으로

틀어져 있어 육안으로도 중심축에서 벗어나 있음을 금방 확인할 수 있다. 또한 석축은 옮겨왔으나 타버린

문루는 나무 아닌 철근 콘크리트로 복원해 조금만 관심을 기울여 살펴보면 모형을 만들어놓은 듯한 느낌을

받는다. 세 개의 홍예문 가운데 좌우 협문의 천장에는 천마(天馬)와 영귀(靈龜)가 그려져 있는데

이것도 이때 복원하면서 추정해 다시 그려넣은 것이다.

‘광화문’이라는 한글 편액도 당시의 대통령 박정희의 친필이다. 그 무렵에는 현창사업용 건물을 콘크리트로

목조건축처럼 짓고 대통령이 편액을 쓰는 일이 다반사였으니 복원된 광화문 역시 당대의 문화의식을

엿볼 수 있는 시대의 산물이라고 해야 할지, 아니면 광화문의 기구한 운명이라고 해야 할지 갈피가 서지 않는다.

광화문은 경복궁의 역사만큼이나 불행한 과거를 간직하고 있다. 그런 점을 제외하고 지금의 모습으로만 본다면 세 개의 홍예문을 낸 장대한 석축 위에 정면 3칸 측면 2칸의 다포계 양식에 우진각지붕을 한 2층의 문루를 올린 건물이다. 장중하되 무겁지 않고 오히려 어떤 경쾌함이 감도는 아름다운 건축이다. 특히 백악의 줄기와 어우러지는 모습은 말 그대로 자연과 건축이 어떻게 만나야 하는가를 말없이 웅변하고 있다. 언젠가 광화문의 아쉬웠던

부분이 바로잡힌다면 광화문은 여기에서 한걸음 더 나아가 우리 건축의 한 전범으로 남을지도 모를 일이다.

광화문 양옆에서 남쪽을 바라보며 앉아 있는 석물 한 쌍은 흔히 해태라 불리는 해치상(獬豸像)이다.

해치는 대원군이 경복궁을 중건할 때 석공 이세욱의 솜씨로 탄생한 것이다. 원래 놓였던 자리는 광화문 앞 80~90m 지점, 당시의 사헌부 앞, 오늘날의 정부종합청사 정문 근처와 길 건너 맞은편이었다. 나라를 잃은

오욕의 역사에 상처 입지 않은 것이 무엇이 있을까마는 석물인 해치상도 지금의 자리에 남아 있기까지

순탄치 않은 길을 거쳐왔다.

1923년 10월, 총독부 건물의 외형이 갖추어지면서 해치상은 어느날 홀연히 자취를 감추어버렸는데,

1925년에야 사라진 해치상이 총독부 청사 서편 담장 밑에 방치되었음이 밝혀졌다. 해치상은 총독부

건물 완공 후 다시 청사 앞으로 옮겨졌으며 해방 후 광화문이 복원되면서 지금의 자리에 앉아 있게 되었다.

광화문과 해치광화문은 일제에 의해 지금의 국립민속박물관 정문 자리로 옮겨졌다가 다시 되돌아왔으나 원래의 자리도 아닌데다 본 모습을 되찾지도 못했다. 광화문 양옆에 세워진 상상의 동물 해치는 덩치와는 달리 어수룩한 모습이 정겹기만 하다.

해치는 중국의 요임금시대에 세상에 나타났다고 하는 상상의 동물이다. 『논형』(論衡) 「시응」(是應)편에는

해치가 뿔이 하나밖에 없으며 죄지은 사람을 찾아내는 신통한 재주가 있다고 하였다.

궁궐 앞에 해치상을 세우는 까닭은 궁궐을 출입하는 관료들에게 경계하는 마음을 갖도록 하는 의미와 시비곡직을 가려내는 사법기관인 사헌부를 상징하는 것으로 풀이된다. 사헌부의 수장인 대사헌(大司憲)의 흉배 문양이 해태인 것도 이런 연유에서 비롯된다. 때문에 관악산의 강한 화기를 누르려는 의도로 세운 것이라는 주장은 실제 해치상을 만들어 세운 뜻과는 상관이 없다. 해치상 옆에는 노둣돌이 놓여 있었는데, 이는 궁궐 영역을 표시해주던

것으로, 그 지점에서는 모두 가마에서 내려 예를 갖추라는 무언의 명령을 담고 있다.

광화문 앞의 해치상에는 우리의 미감이 모자람 없이 넉넉히 담겨 있다. 덩치는 크지만 사납기보다는 어수룩해

보이고, 날카롭기보다 둥글둥글하여 어딘가 모르게 여유로움이 감돈다.

흥례문 영역

광화문을 들어서면 너른 마당이 펼쳐진다. 이곳에는 1995년까지 일제의 조선총독부 건물이 있었는데,

해방 이후 정부종합청사와 국립중앙박물관의 용도로 쓰이다가 광복 50주년을 기념하여 1996년에 철거되었다. 그 자리에 일제에 의해 헐려나갔던 흥례문(興禮門)과 행각을 비롯한 영제교(永濟橋), 유화문(維和門),

기별청(奇別廳)이 1996년부터 2001년 10월에 걸쳐 복원되었다.

흥례문1996년 조선총독부 건물이 철거된 후 그 자리에 사라진 지 85년 만에 제 모습을 찾아 다시 지어진 정면 3칸 측면 2칸의 중층 건물이다. 건립 초기에는 홍례문(弘禮門)으로 불렸으나 고종 때 재건하면서 흥례문(興禮門)으로 바뀌었다.

마당 북쪽 정면으로 보이는 건물이 흥례문과 행각이다. 흥례문은 외전인 근정전으로 들어가는 첫번째 문이다.

경복궁 창건 당시 지어졌던 건물로, 임진왜란 이전 시기에 제작된 〈경복궁전도〉에 주변 행각 없이 문만

나타나 있는 것으로 보아 흥례문 일곽의 행각은 고종 때 세워진 것으로 추정된다.

문의 이름 역시 세종 때까지만 해도 홍례문(弘禮門)이라 부르던 것을 고종 때 재건하면서 지금의 흥례문으로

바꾸었다. 사라진 지 85년 만에 제 모습을 찾은 흥례문은 이익공 겹처마에 우진각 지붕을 얹은 정면 3칸

측면 2칸의 중층 건물이다. 복원된 모습이라 당장은 데면데면하고 무표정하지만 세월이 흐를수록

제 나름의 표정을 쌓아갈 것이다.

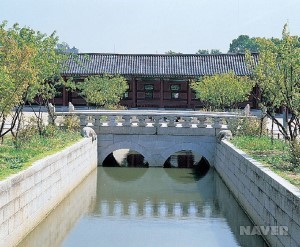

흥례문을 지나면 바로 영제교가 눈에 들어온다. 궁궐 안에서 법전(法殿)으로 들어가는 길목에는 물길이 흐르게

마련이다. 이것은 풍수사상에서 말하는 배산임수(背山臨水) 조건을 갖추기 위해 명당수(明堂水)가 되는

금천(禁川)을 파는 데서 비롯되었다. 여기에 놓이는 다리를 금천교(禁川橋)라 이르는데, 지엄한 법전 공간과

외부를 연결하는 통로로서의 상징적 의미를 지니고 있다. 영제교는 바로 경복궁의 금천교이다.

태종 11년(1411) 무렵 창건되어 세종 8년(1426) 영제교라 명명된 이 다리는 1926년 일제에 의해 수정전

앞뜰로 옮겨졌다가 1974년 이후 다시 근정전 동쪽으로 옮겨졌었는데 2001년 10월에

지금의 모습으로 복원되었다.

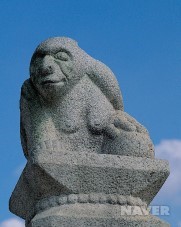

영제교 좌우 사방에는 네 마리의 서수(瑞獸)가 놓여 있는데, 이들은 벽사(辟邪)의 능력을 지녔다는

이른바 천록(天鹿)이다. 이들 상상의 짐승은 물길을 따라 들어올지도 모를 사악한 기운을 물리쳐 법전의

신성함을 유지한다는 상징성을 지니고 있다.

영제교의 서수들은 담긴 뜻과 상관없이 어찌 보면 어리무던하고 덤덤하면서 낙천성이 숨어 있는 듯도 하고,

달리 보면 그래도 궁궐에 쓰이는 석물이 지녀야 할 넘보기 어려운 솜씨와 세련을 갖추고 있는 듯도 하다.

영제교는 화강암을 큼직큼직하게 잘라 쓴 품과 너무 말끔하지 않게 거슬거슬 다듬은 맘씨가 무난하고 무던하다.

영제교와 서수

일제에 의해 옮겨진 후 여러 곳을 떠돌다 2001년에야 제자리를 찾았다. 영제교 좌우 사방에서 물길을 내려다보고 있는 짐승(서수)은 사악한 기운을 물리쳐준다는 천록이다.

영제교를 건너면 왼쪽으로 유화문이 있다. 유화문은 궁궐 안에 있던 각급 관청, 곧 궐내각사로 통하는 문이었다. 궐내각사에는 춘추관(春秋館), 승정원(承政院), 홍문관(弘文館), 예문관(藝文館), 교서관(校書館), 승문원(承文院) 등 학문을 통해 국왕을 보좌하는 정치 행정업무를 담당했던 기관과, 왕과 왕실의 생활을 보필하는 내반원(內班院), 상서원(尙瑞院), 사도시(司導寺), 상의원(尙衣院), 내의원(內醫院), 사옹원(司饔院), 전설사(典設司), 그리고 천문과 시각을 관측하는 기관들이나 경비 업무를 맡아보던 군무관서 등이 역할과 업무에 맡게 빼곡히 자리잡고 있었다. 궐내각사 영역은 일제에 의해 모두 헐려나가고 지금은 공터로 남아 있다. 당시 궐내각사의 관청에 소속된 관원들은 서문인 영추문을 통해 출퇴근하였다고 한다. 유화문 옆 기별청은 승정원에서 결정된 일을 기별지에

적어 알리는 업무를 담당했던 곳이다.

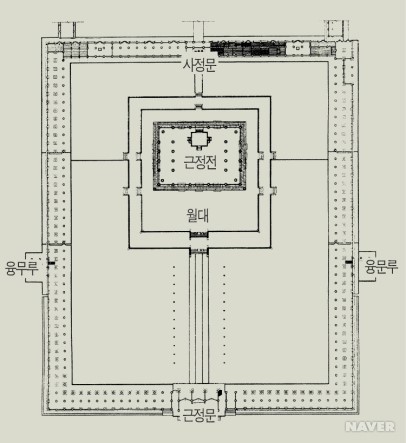

근정전 영역

경복궁의 법전인 근정전(勤政殿)은 동서가 짧고 남북이 긴 회랑으로 둘러싸여 있는데 사방의 회랑 중간에는 문이 하나씩 있어서 정전으로 향하는 통로 구실을 한다. 남쪽의 근정문(勤政門) 북쪽의 사정문(思政門) 동쪽의 융문루(隆文樓) 서쪽의 융무루(隆武樓)가 바로 이들이다. 그중 근정문은 근정전의 정면 남쪽에 위치한 법전의 주 출입문으로 근정전의 정문이 된다. 1395년 경복궁이 창건될 때 함께 세워졌으나 임진왜란으로 불타버린 것을 고종 4년(1867)에 중건하였다.

근정문은 근정전과 더불어 왕위 즉위식을 비롯한 왕실의 행사가 치러지던 곳으로, 왕이 승하하면 왕세자는

근정문에서 즉위식을 하고 근정전의 옥좌에 오르곤 했다. 근정문에서 즉위식을 치른 역대 국왕으로는 단종(1452), 성종(1469), 명종(1545)이 있다. 하지만 나라를 잃고 조선총독부 건물이 들어서면서부터 근정문은

즉위식은 고사하고 문으로서의 기능조차 상실한 채 오늘에 이르다 근래에 복원되어 제구실을 하고 있다.

근정문은 정면 3칸 측면 2칸에 겹처마 중층 우진각지붕을 한 다포식 건물로, 궁궐의 법전 정문 가운데 유일한

2층 누문이다. 화강암으로 기단을 낮게 꾸미고 여기에 세 벌의 계단을 설치하였는데, 계단 중심 답도(踏道)에는 두 마리의 봉황이 조각돼 있다. 답도는 가마를 타고 지나는 임금의 길로서, 여기에 새겨진 봉황무늬는 소맷돌에 조각된 한 쌍의 서수와 함께 왕권을 수호하고 태평성대를 바라는 상징적 의미를 지닌다. 기단 위에는 잘 다듬은 둥근 주춧돌을 놓고 그 위에 두리기둥을 세웠으며, 기둥 위의 공포는 주심포 외에 칸마다 3틀씩 주간포를 두었다. 지붕의 용마루와 귀마루는 양성을 하였으며, 귀마루 네 곳에는 잡상과 용두를 얹고 용마루 양 끝에는

취두를 올려놓아 궁궐 건축의 격식을 두루 갖추었다.

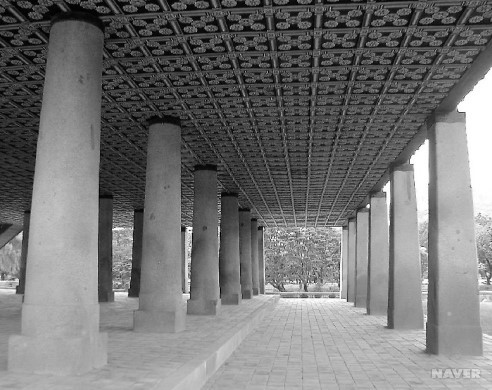

근정문과 근정전 영역에서 빼놓을 수 없는 것이 동서와 남북으로 각각 대칭을 이루면서 사방으로 둘려 있는

행각이다. 행각은 통로 기능이 주된 역할이지만 때에 따라서는 칸을 막아 공간으로도 활용되었다.

지금도 행각의 가운데 기둥을 잘 살펴보면 더러 파내었다가 메운 흔적이 있는데,

이는 중방이나 하방을 꽂아 칸막이를 만들었던 자취이다. 그러나 근정전의 행각이 갖는 가치와 의미는 정작

이와 같은 실용성보다는 다른 데 있다. 법전인 근정전을 사방으로 돌려 막아 그 안쪽에 이른바 ‘조정’(朝廷)을

이룸과 동시에 열린 공간을 적절한 크기로 분절, 차단함으로써 건축적인 완결성을 높이고 있는 것이 바로

이 행각이다. 더구나 기하학적으로 정제된 공간, 그 안에서 동일한 모양이 끝없이 이어지는 열주(列柱)의

행렬은 일상을 초월한 어떤 신비감을 자아내어 근정전 영역에 일종의 신성성을 부여하고 있다.

근정문을 중앙에 둔 남쪽 행각은 동서로 각각 15칸씩이며, 사정문을 중앙에 둔 북쪽 행각은 동서로 각각 17칸씩이다. 반면 남행각과 북행각 양 끝에서 남북 방향으로 연결되는 동행각과 서행각은 44칸씩이다. 동서 행각의

남쪽 끝에서 17칸째와 18칸째에 외부로 돌출된 융문루와 융무루가 덧붙어 있으며, 또 남행각에는 근정문 좌우로 일화문(日華門)과 월화문(月華門)이 잇대어져 있다. 원래 경복궁 창건 때는 기둥을 두 줄로 세운

단랑(單廊)이었던 것을 중건하면서 북행각을 제외하고는 지금처럼 세 줄 기둥의 복랑(複廊)으로 꾸몄다.

일화문과 월화문도 남행각 양 끝에 있던 것을 중건할 때 근정문 좌우로 옮겨 설치한 것이다.

행각의 건축 양식은 익공식으로 기둥 위에 간결하게 초익공을 짰으며, 도리가 다섯 줄 잇대어진 5량가 건물에

천장은 서까래가 드러난 연등천장이다. 벽체는 북행각을 제외하고는 바깥쪽으로만 있고 내부는 개방돼 있다.

앞서 밝힌 대로 근정문은 법전의 정문 가운데 유일한 중층 건물로서, 또 행각은 복랑으로 구성돼 법궁의 격식에 어울리는 구조를 갖추고 있다. 근정문과 행각은 일괄하여 보물 제812호이다.

근정문으로 들어서면 넓은 조정과 당당한 기품에 점잖은 위엄이 서린 근정전이 눈앞에 펼쳐진다. 조정 중앙에는 삼도(三道)가 있어 근정전까지 이어지는데, 가운데 넓고 높은 길이 어도(御道)이고 동쪽이 문관이 이용하는 길, 서쪽이 무관의 길이다. 삼도를 중심으로 양옆으로는 관원의 품계를 나타내는 품계석(品階石)이 줄지어 있다.

동쪽이 동반(東班) 곧 문반의 자리이고, 서쪽이 서반(西班) 즉 무반의 자리이다.2) 넓은 조정 바닥에는 평평하지만 표면을 다듬지 않은 거친 돌이 깔려 있다. 박석(薄石)이라고 하는 이 돌들의 모양과 매무새는 궁 안에 쓰인 어떠한 석재보다 자연스럽다. 조정의 박석은 북쪽의 근엄하고 화려한 근정전이나 흐트러짐 없는 질서를 유지하고 있는 주위 회랑과 대비되면서 엄격하기 그지없는 근정전 영역에 부드러운 인간적 정서를 부여하고 있다.3)

조정을 지나면 근정전의 위용을 받쳐주고 있는 이중기단, 곧 웅장한 화강석 월대(月臺)를 볼 수 있다.

근정전의 월대는 상월대와 하월대로 이루어졌는데, 월대마다 난간을 두르고 그 엄지기둥(문로주)에 화강석으로 돌짐승을 조각하여 장식한 것이 눈길을 끈다.

근정전 월대에서 이 동물 조각을 감상하는 일만으로도 흥미롭고 즐거웁다. 장식된 돌짐승은 크게 세 부류로 이해할 수 있으니, 공간과 방위를 상징하는 사방신(四方神)과 시간과 공간을 상징하는 십이지신(十二支神), 그리고 상서로운 동물인 서수로 구분된다. 이 가운데 사방신인 동쪽의 청룡 서쪽의 백호 남쪽의 주작 북쪽의 현무는 상월대 계단 문로주에 방위에 맞게 위치하고 있다. 십이지신은 상하 월대에 흩어져 놓여 있는데, 열두 동물 중 용·개·돼지는 빠져 있으며 나머지도 시간적 위치와 공간에 정확하게 놓여 있지 않은데 그 이유는 알 수 없다.

상서로운 동물을 뜻하는 서수들은 계단의 소맷돌, 상하 월대 난간 모퉁이와 기단 모퉁이 위에 놓여 있는데 모습 하나하나가 권위와는 거리가 멀어 한껏 무게를 잡고 있어도 소박하고 앙증스럽기만 하다.

특히 월대 남쪽 동서의 기단 모퉁이에 짝지어 앉아 있는 서수는 곁에 재롱떠는 새끼까지 품고 있는데, 욕심 없고 순박한 표정과 모습이 보는 이의 감성을 무장 해제시키고야 만다. 월대의 동물 조각은 근정전 일대의 권위와

신성성을 지키기 위한 장식임에도 불구하고 특유의 정겨움으로 한 시대의 미감과 정서를 전해주고 있다.

기단 모퉁이의 돌짐승 가족근정전을 지키는 여러 상서로운 동물 중 해태로 보이는 돌짐승 가족이다. 서로 고개를 돌려 각각 맡은 방위를 지켜보는 부모 가운데에 재롱을 떨며 목을 타고 기어오르는 새끼의 모습이 해학적이다.

월대 위에는 임금의 권위를 상징하는 세 발 가진 솥, 곧 정(鼎)이 좌우에 놓였으며 서쪽 계단 옆으로는 화재에

대비하기 위해 무쇠솥처럼 생긴 드므를 놓았다. 드므에 물을 담아놓으면 화마(火魔)가 물에 비친 제 모습에

놀라 도망간다는 상징적 의미가 담겨 있다.

경복궁의 으뜸 전각 근정전은 태조 3년(1394)에 창건되었으나 임진왜란 때 소실되었다가 고종 4년(1867)에

재건되었다. 조선조 최후의 대작으로 국보 제223호이다. 2층 구조의 지붕에 정면 5칸 측면 5칸의 목조건물로

공포는 다포계 양식이며 도리가 11줄 걸리는 11량가이다. 팔작지붕의 용마루와 내림마루, 귀마루에 모두 양성을 하고 용마루 양 끝에는 취두를, 귀마루에는 용두와 잡상을 배열한 다음 사래 끝에는 토수까지 끼워 법전의 권위를 한껏 살렸다. 눈여겨보면 귀기둥이 여느 기둥보다 조금 높은 것을 알 수 있다. 그 때문에 퇴칸을 가로지르는 창방과 평방은 수평이 아니라 귀 쪽으로 갈수록 약간씩 솟아오르면서 귀기둥에 맞물리고 있다.

이른바 귀솟음 수법4)이 구사되고 있는 것이다.

법전은 한 왕조의 상징 공간으로서 당대 최고의 건축공법과 미감 등 그 시대의 문화적 역량을 엿볼 수 있는

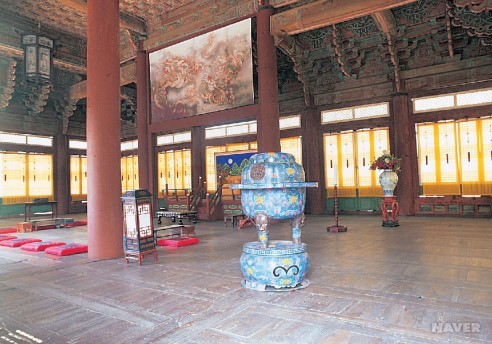

곳이다. 근정전의 외부는 2층으로 되어 있으나 내부는 전체가 한 공간으로 트여 있는 통층구조이다.

내부구조는 높은 천장과 그 높이를 지탱하고 있는 굵은 기둥들에 의해 장엄하게 느껴진다.

북쪽 중심에 놓여 있는 용상(龍床)과 그 위를 정교한 조각으로 장식한 보개(寶蓋)5), 용상 뒤로 섬세하게 조각된 삼면의 목조 병풍, 왕권의 무궁한 번영을 기원하고 칭송하는 의미를 지닌 일월오악병(日月五岳屛)은

여전히 왕실의 위용을 간직하고 있다.

높고 깊은 천장 중앙에는 천변만화(千變萬化)의 능력자인 제왕을 상징하는 두 마리의 용이 구름 사이에서

금방이라도 하늘로 오를 듯 생동감 있게 조각돼 있다. 일반적으로 제왕을 상징하는 용은 발톱이 다섯 개인

오조룡(五爪龍)인 경우가 대부분인데, 여기 근정전에는 황제에게만 사용되던 칠조룡(七爪龍)이 조각돼 있다.

그런데 이 칠조룡을 바라보는 마음이 꼭 편한 것만은 아닌 것이, 진작 그러하지 못하고 바람 앞의 등불처럼

사그라들던 왕조의 운명을 현실로 극복하지 못한 상황에서 해야 했던가 하는 씁쓸한 되새김 탓이다.

그래도 근정전은 왕조의 마지막 힘을 모아 일궈낸 헌걸찬 유산임에 분명하다.

오랜 세월 근정전을 지탱하고 있는 굵은 기둥들은 영혼을 지닌 또 다른 생명체인 듯 당당하고 따뜻하다.

그 때문인지 근정전 앞에 서면 사라져간 왕조의 숨결이 아련하게 다가와 발걸음을 한없이 서성이게 한다.

자선당과 비현각 근정전을 돌아보고 나면 당연히 근정전 북쪽의 사정문을 통과하여 사정전으로 들어서야 하겠지만 동쪽 행각의 융문루 아래를 지나 동궁(東宮) 영역을 먼저 돌아보는 것도 좋다. 동궁은 왕위 계승권자인 세자가 머무는 공간으로 왕이 머무는 내전의 동쪽에 있다 하여 그렇게 불렀으며, 나중에는 이 말이 아예 세자를 일컫는 용어로 쓰이게 된다.

조선 초기에는 동궁이 궁궐 밖에 있었는데 세조 때 궁 안으로 옮겨졌다. 조선의 여러 왕이 왕자(王者) 수업을 받아왔던 동궁 영역 역시 임진왜란으로 불타버려 대원군의 경복궁 중건 때 복원되었다가, 1914년 일제가 ‘시정5년기념 조선물산공진회’를 경복궁에서 열면서 또다시 헐려나갔다. 현재 동궁 영역에는 세자의 공식 활동 공간인 자선당(資善堂)과 비현각(丕顯閣)이 1999년에 복원돼 있다. 이 건물 주변에는 세자의 교육을 담당하던 세자시강원(世子侍講院)과 경호를 담당하던 세자익위사(世子翊衛司)6) 등 동궁의 부속건물이 있었으나 지금은 넓은 잔디밭으로 남아 있을 따름이다. 자선당을 두르고 있는 행각은 동궁의 시중을 드는 상궁과 나인들의 숙소로 쓰였던 곳이다.

사정전 영역

사정문은 법전인 근정전과 편전인 사정전(思政殿) 사이의 행각, 즉 근정전의 북행각이자 사정전의 남행각

한가운데 있는 사정전의 정문이자 근정전의 후문이다.

정면 3칸 측면 2칸의 단층 맞배지붕 홑처마집으로 고종 4년

(1867)에 건립되었다. 행각보다 지붕이 높이 솟아오른 솟을대문이면서 정면의 3칸, 즉 도리칸 전체에

널문을 단 삼문 형식이다.

근정문보다 크기도 작고 형식도 간결하여 정문과 후문, 법전과 편전의 위계를 여실히 느낄 수 있다.

사정문 양옆으로 각각 17칸씩 이어진 행각은 양 끝에서 만나는 28칸의 동서 행각과 더불어 사정전의 외곽을

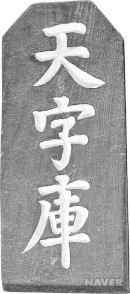

이루고 있다. 행각의 벽은, 기둥 중간에서 건너지른 중방 아래는 사고석으로 마감하고 중방 위로는 흙벽을 친 뒤 광창(光窓)을 내어 마무리하였으며 세 칸마다 쌍여닫이 널문을 하나씩 달았다. 이런 구조로 보아 사정전의 행각은 근정전 행각과 달리 물건을 갈무리하는 곳간으로 쓰였던 것을 알 수 있다. 행각에는 ‘天字庫’(천자고) ‘地字庫’(지자고)처럼 천자문의 글자 순서대로 표기된 팻말이 붙어 있어 이 점을 반증한다. 팻말의 표기를 근거로

이곳이 활자를 보관하던 자고(字庫)로 쓰였다는 주장도 있지만 확인된 바 없다. 그보다 천자문 팻말은 단순히

순서를 나타낼 따름으로 사정전에서 쓰인 갖가지 물건을 보관하는 데 활용되었다는 견해가 일반적이다.

사정문을 들어서면 세벌대의 높은 기단 위에 올라앉은 사정전과 마주하게 된다. 사정전은 임금이 신하들과

정사를 논하고 경전을 강론하기도 하며 때로는 과거시험을 보기도 하던, 국왕의 일상 업무가 이루어지는

편전(便殿)이다. 사정전 역시 경복궁 창건 당시 함께 건립되었다가 임진왜란으로 소실된 것을 1867년에

다시 지은 것이다. 사정전이란 이름은 정도전이 지은 것으로, 다음과 같은 의미를 부여하고 있다.

천하의 이치는 생각하면 깨닫고 생각하지 않으면 모른다. 사람들 중에는 지혜로운 사람, 어리석은 사람, 현명한 사람, 변변치 못한 사람이 섞여 있고, 모든 일에는 시비와 이해가 얽혀 있는 법이다. 그런 점을 임금이 진실로

깊이 생각하고 세밀히 살피지 않으면 어떻게 사리를 올바르게 분별할 수 있겠으며, 어진 이를 등용하고

불초한 자를 내칠 수 있겠는가. ······ 이 전각은 매일 아침 정사를 보는 곳으로 수없이 닥쳐오는 일을 전하께

아뢰면, 전하는 이를 지휘해야 할 것이니 더욱 깊이 생각지 않으면 안될 것이다.

말하자면 사정전은 임금이 백성을 위해 늘 깨어 있는 마음과 부지런함으로 정치를 펴는 공간인 것이다.

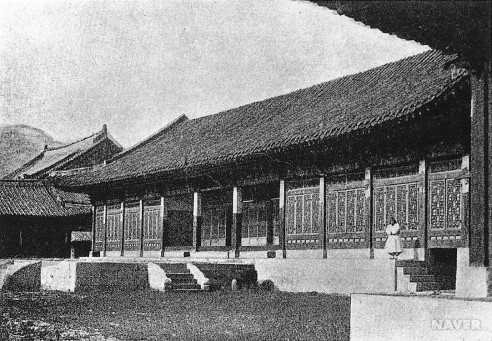

사정전은 정면 5칸 측면 3칸의 다포계 겹처마 팔작지붕집이다. 벽체를 흙벽으로 막지 않고 사방의 칸마다

네 짝 분합문이나 창을 달아 처리한 점이 눈에 띈다. 보온에는 불리하겠지만 냉방에는 효과적이었겠고,

창호지에 걸러진 빛이 사방에서 비쳐들어 내부는 언제나 양명하고 명랑했을 듯싶다. 안을 들여다보면 5칸 집임에도 고주(高柱)를 넷 아닌 둘을 세워 마치 3칸처럼 처리하였다.

이렇게 되면 가장자리 대들보를 걸 기둥이 없어진다. 그 점은 측면 기둥에서 고주에 충량을 연결한 다음

그 위에 중대공을 세우고 대들보를 얹는 방식으로 해결하였다. 내부 공간을 좀더 넓게 활용하면서 시원스럽고

활달한 분위기를 얻을 수 있는 재치 있는 구조이다.

바닥에는 온돌이 아닌 우물마루가 깔려 있다. 이로 보아 사정전은 사철 언제나 사용하던 공간은 아니었음을

알 수 있다. 그 대신 사정전의 부속건물인 동쪽의 만춘전(萬春殿)과 서쪽의 천추전(千秋殿)에는 구들이 놓이고

온돌이 깔려 있는 것을 통해 겨울에는 이곳에서 집무를 보았을 것임을 짐작할 수 있다.

두 건물은 중앙에 대청이 있고 좌우로 방이 있는 구조로, 이 좌우의 방을 덥히기 위해 구들을 놓은 것이다.

두 건물의 동서쪽 기단에 뚫린 구멍이 바로 아궁이이고 굴뚝은 뒤편 처마 끝에 바짝 붙어 있다.

이로써 천추전과 만춘전이 사정전과 연결되어 왕의 일상적인 집무실인 편전의 기능을 공유하고 있었음을

확인할 수 있다.

천추전과 만춘전은 정면 6칸 측면 4칸의 겹처마 팔작지붕 건물로 크기와 구조가 같다. 지금의 천추전은

고종의 경복궁 재건 당시에 세워진 것이지만 만춘전은 한국전쟁 때 소진되어 기단과 주춧돌, 고막이돌만

남아 있던 것을 1988년에 다시 중건하여 오늘에 이른다.

〈경복궁전도〉에 의하면 만춘전과 천추전의 위치는 사정전 행각 밖이었으며, 만춘전은 사정전과 복도로

연결돼 있었고 천추전 행각과 서쪽의 수정전(옛 집현전)이 복도로 연결되어 있었다. 사정전과 천추전과 만춘전, 그리고 이를 둘러싼 행각은 국왕이 국정을 살피는 데 넘치지도 모자라지도 않는 실용과 격조가 조화를 이룬

건물이다.

수정전

사정전을 서쪽으로 빠져나오면 높직한 기단 위에 커다란 건물이 버티고 있다. 수정전(修政殿)이다.

원래 이 자리에는 세종 때 지은 집현전(集賢殿)이 있었으나 수양대군(세조)이 집권한 이듬해(1456)에

폐지되었다. 세조 등극에 반기를 든 중심에 집현전이 있었기 때문이다.

그 뒤 건물만 유지되던 집현전은 그마저도 임진왜란으로 불타버렸으며, 고종의 경복궁 중건(1867) 때

수정전이 건립되었다. 수정전은 고종 초기에는 왕이 기거하는 연거지소(嚥居之所)로, 이후에는

신료들과 정무를 의논하는 편전으로 사용되었으며 1890년대 역사의 격변기에는

군국기무처 및 내각의 청사로도 쓰였다.

수정전은 정면 10칸 측면 4칸의 큰 건물로 다섯벌대의 높은 기단 위에 자리잡고 있다.

건물 전면에 네모지게 돌출한 월대를 마련하고 돌계단을 세 군데 설치했다. 월대는 보통 격이 높은 주요 건물에만 설치하였는데 이 건물 역시 큰 행사를 거행하거나 왕이 직접 죄인을 문초하는 등의 특별한 기능을 담당했을

것이라 짐작케 한다. 측면 기단의 나무판자로 막아놓은 부분은 아궁이인데, 건물 뒤로 돌아가면 굴뚝 두 개가

처마 끝에 나란하다. 이를 통해 온돌을 이용한 난방이 가능했음을 알 수 있다.

지금 수정전 주변의 너른 공간에는 잔디와 나무들뿐이지만 예전에는 영추문 가까이까지 궐내에 들어선

각급 관청, 곧 궐내각사의 온갖 전각이 즐비하게 자리잡고 있었다.

경회루

경복궁에서 사시사철 가장 아름다운 곳으로 북쪽으로 정기 어린 백악이 손에 잡힐 듯 다가서고

서쪽의 수려한 인왕이 넉넉한 품으로 감싸안아 흡사 이성과 감성의 정점에 놓인 듯 격조 높은 풍류가

느껴지는 곳이 바로 경회루(慶會樓)이다.

경회루의 역사는 태조 때 습한 자리에 누각을 짓는 것으로 시작되었다. 그 후 누각이 기울자 태종 12년(1412)

왕명을 받들어 당시 ‘한양 프로젝트’를 담당했던 공조판서 박자청이 연못을 크게 파고 그 속에 네모난 섬을

만들어 커다란 누각을 짓는다. 이것이 실질적인 경회루의 건립이다. 건물이 완성되자 태종은 하륜에게

명을 내려 이름을 지어 올리게 하고 세자인 양녕대군에게 편액을 쓰도록 했다.

그렇게 지어진 이름이 지금까지 쓰이는 ‘경회루’이다. ‘慶會’에 담긴 의미는 임금과 신하가 덕으로써 서로 만난다는 것을 말한다. 경회루는 사신을 접대하거나 공신들을 위한 연회 장소로 사용되었으며,

그밖에 과거시험이나 활쏘기 등 다양한 용도로 활용되었고 가뭄 때는 이곳에서 기우제를 지내기도 했다.

경회루는 조선 초기에도 몇 차례의 수리가 있었다. 세종 11년(1429)에는 경회루의 창건에 가까운 중수가

이루어졌으며, 성종 6년(1475)에는 경회루 돌기둥에 용을 조각하였다고 전한다. 성현의 『용재총화』에

유구국(오키나와)의 사신이 이 용 기둥을 쓰다듬으며 감탄했다는 기록이 있는 것으로 미루어 당시 경회루의

웅장함과 화려함을 짐작할 수 있다. 연산군 12년(1506)에는 연못 서편에 만세산이라는 산을 쌓고 황룡주를

타고 그곳을 오가며 음주가무를 즐겼다고 한다. 그러나 이토록 화려하고 장대했던 경회루도 임진왜란 때

소실되어 오랫동안 폐허로 남아 있다가 고종 4년(1867)에 중건돼 오늘에 이른다.

궁궐의 주요 건물의 구조와 배치가 그러하듯 경회루 또한 동양사상의 토대를 이루는 주역과 음양오행의

원리로 구성돼 있다. 경회루는 남북 113m 동서 128m의 연못 속에 세워진 2층 누각으로 정면 7칸 측면 5칸,

총 35칸 규모이다. 2층에는 마루를 깔았는데 바닥은 높이가 다른 3단으로 나뉘어 있다. 중앙의 3칸이 가장 높고 이를 둘러싼 12칸이 그 다음이며 외곽의 20칸이 제일 낮다. 가운데 가장 높은 곳이 임금의 자리이며 그곳을

중심으로 단계에 따라 신분과 지위에 맞게 참석자들의 자리가 정해진다. 높이가 달라지는 경계 구역에는 한 번

젖혀서 들어올리는 분합문을 달았는데 문짝을 모두 들어올리면 툭 터진 하나의 공간이 되고 그 공간은

자연에까지 확장된다. 개방과 폐쇄가 자유로운 구조일 뿐더러 분합문을 설치해 필요에 따라 공간을 분할해

활용하는 공간 효율을 높였다.

정학순이 지은 『경회루전도』에 따르면 이렇게 구성된 2층에서 가장 높은 내내진(內內陣) 3칸은 천(天)·지(地)·인(人) 삼재(三才)를, 그것을 둘러싼 8개의 기둥은 팔괘(八卦)를 상징한다. 그 다음의 내진(內陣) 12칸은

1년 12개월을 뜻하며, 이를 둘러싼 16개 기둥 사이의 문은 각각 네 짝으로 모두 64짝이 되어 64괘를 은유하고

있다. 가장 바깥의 외진(外陣) 20칸은 회랑(回廊)으로서 둘레의 24개 외진기둥은 24절기를 암시한다.7)

이러한 동양적 상징은 아래층을 이루는 화강암 돌기둥에도 담겨 있다. 위층을 떠받치고 있는 아래층의 기둥은

외진기둥 24개, 내진기둥 16개, 내내진기둥 8개로 모두 합하면 48개가 되어 열주의 숲을 이룬다.

이들 모든 기둥은 위로 올라갈수록 폭이 좁아지는 민흘림기둥이다.

아무런 장식이 없지만 늘씬하고 훤칠하여 어떠한 장식도 따라올 수 없는 시원스런 눈맛을 느끼게 하며

큰 건물을 받치고 있는 기둥들이 자칫 둔중해 보이기 쉬운 맹점을 깨끗이 씻어버렸다. 외진기둥과 그밖의

기둥들은 민흘림 수법은 같지만 형태는 다르다. 외진기둥은 사각기둥인 반면 내진기둥과 내내진기둥은 모두

단면이 둥근 원기둥이다. 이렇듯 외진기둥은 모나고 그 안쪽 기둥은 둥근 것을 천원지방(天圓地方),

즉 하늘은 둥글고 땅은 네모지다는 동양적 사유로 풀이함으로써 역시 건물 전체의 상징성과 연계시키고 있다.

지금에야 툭 트인 공간에 넓은 길이 있고 출입도 여러 곳으로 가능하지만 원래 경회루 연못 둘레에는

담장이 둘러져 있었다.

그리고 경회루 동쪽 다리에서 연결되는 함홍문(含弘門)과 서쪽의 천일문(天一門), 남쪽의 경회문(慶會門)으로

출입이 가능했으나 이 문들은 내전인 교태전과 강녕전으로 연결되어 있었기 때문에 이곳을 드나드는 사람은

극히 제한적이었다. 이와 관련한 일화 하나가 전해온다. 세종 때 궁궐의 교서관(校書館)에 근무하던 구종직이

숙직을 하던 날 밤, 수려한 경치로 유명한 경회루를 보기 위해 몰래 숨어들었다가 그만 밤 산책을 나온 세종과

마주쳤다. 왕이 그에게 죄를 묻는 대신 즉석에서 『춘추』를 외워보라는 주문을 했는데,

구종직이 일사천리로 외워나가자 오히려 그에게 벼슬을 내렸다고 한다.

세종의 넉넉한 인품과 아울러 경회루는 궁궐 안의 관원들조차도 출입이 허용되지 않았던 내전 영역이었음을

알 수 있는 일화이다. 하지만 연못 주위를 두르고 있던 담장은 일제강점기에 모두 헐려나갔고,

지금은 동쪽 돌다리 부근에 몇 개의 주춧돌이 흔적으로 남아 있을 뿐이다.

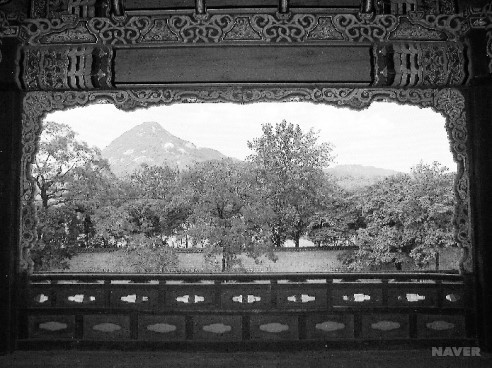

경회루에는 얼른 눈에 띄지는 않으나 음미해볼 만한 것이 적잖다. 다락 아래 우물반자를 수놓은 꽃단청을

올려다보면 그 아름다운 되풀이에 잠시 현기증이 인다. 누각 외진주의 가장자리와 창방을 장식한 낙양각8)은

걸음을 옮길 때마다 새롭게 주변 경치를 네모진 틀 속에 고정시켜주는 살아 있는 액자이다.

또 돌다리와 돌난간 엄지기둥 위의 동물 조각은 근정전 월대의 서수들과 닮아 어진 심성이 은근하다.

물에 뿌리를 내린 기단의 서쪽에는 배를 타기 위한 돌계단이 설치되어 있어 경회루 연못에 배를 띄웠다는

사실이 긴가민가하던 궁금증을 풀어준다.

또한 동쪽의 다리를 받치고 있는 기둥돌은 흐르는 물의 저항을 줄이도록 사각기둥을 마름모꼴로 세웠으니,

장대한 경회루가 우연의 산물이 아님을 여기서도 확인하게 된다. 멀리 인왕산을 배경으로 떠 있는 두 개의

작은 섬은 수면과 돌난간이 이루는 수평선과 대비되면서 인공의 주변에 자연의 마침표를 찍고 있다.

지금 걸려 있는 경회루 편액은 추사 김정희의 글씨 제자 가운데 으뜸으로 꼽히는 위당 신헌(威堂 申櫶)의

작품이다. 경회루 서북쪽 연못가에 육각의 하향정(荷香亭)이 있다. 이승만이 대통령 시절에 낚시를 즐기며

휴식을 취하던 곳이라고 한다. 경회루는 국보 제224호이다.

강녕전 영역

사정전을 돌아 북쪽의 향오문(嚮五門)을 들어서면 정면 11칸 측면 5칸에 대청 앞에는 넓은 월대를 갖춘 건물이 위엄 있게 앉아 있다. 왕의 침전(寢殿)인 강녕전(康寧殿)이다. 침전은 임금이 생활하는 공간으로 휴식을

취하거나 왕실의 가족 또는 측근 관료들을 편안하게 만나기도 하는 내전의 중심건물로, 연침(燕寢) 또는

연거지소라고 한다. 남향한 강녕전 마당을 중심으로 동서 양쪽으로는 동소침인 연생전(延生殿)과 서소침인

경성전(慶成殿)이 마주보고 있다. 이들 두 건물의 북편으로는 각각 연길당(延吉堂)과 응지당(膺祉堂)이 남향하여 자리잡고 있으며, 향오문에서 좌우로 갈라진 행각이 동서로 진행하다가 북쪽으로 꺾여 이어지면서 이들

다섯 채의 건물을 감싸안아 강녕전 일곽을 이루고 있다.

강녕전은 태조 4년(1395) 경복궁을 창건할 때 건립되었으나 임진왜란 때 소진되었다. 고종 2년(1865)에

중건된 강녕전은 1876년(고종 13)에 또다시 소실되어 1888년(고종 25)에 재차 복구된 바 있다.

그러나 이때의 강녕전도 1917년에 불타버린 창덕궁 내전을 복구한다는 명분으로 1918년 일본인에 의해 헐려

창덕궁의 희정당을 짓는 데 쓰이고 말았다. 현재의 건물은 1996년에 복원된 것이다.

강녕전의 지붕에는 용마루가 없는데 이런 지붕을 무량각(無樑閣)이라 한다.

무량각은 왕과 왕비의 침전에만 있는 유다른 구조로 창덕궁의 희정당이나 대조전에서도 볼 수 있는데,

용으로 상징되는 왕이 머무는 건물에는 용마루를 올리지 않는다고 전해온다. 기둥은 네벌대 기단 위의 각진

주춧돌에 세워져 있으나 좌우의 마지막 줄 기둥은 외벌대 기단에 길숨한 사다리꼴로 다듬은 주춧돌에 놓여

양쪽의 퇴칸은 누마루 형식을 이루고 있음이 눈에 띈다. 이를 양청(凉廳)이라 부르는데, 더운 여름을 시원하게

보내기 위한 시설이다. 무엇보다 두드러진 점은 월대의 존재이다.

경복궁에서는 근정전과 수정전에 이어 이곳에서만 볼 수 있는데, 강녕전 월대는 기단보다 한 단 낮게 네벌대로

쌓아올리고 삼면에 계단을 설치하여 마무리했다.

월대는 갖가지 공식, 비공식 행사가 이루어지는 공간으로 쓰였으니 여기 강녕전 월대 또한 그 점은 매한가지다. 그런데 만일 진찬(進饌)이나 진연(進宴)처럼 큰 잔치가 열렸다면 이 정도 공간으로 부족하지 않았을까, 하는

의문이 든다. 바로 이런 때 대청이 쓰인다. 강녕전 대청은 9칸이다. 여기에 대청과 퇴 사이에 칸마다 네 짝씩

설치된 들어열개 분합문을 걷어올리면 대청은 더 확대된다. ‘육간대청’이란 말도 있듯이 여염집에서는 6칸만 해도 넓다 하는데 그 두 배, 12칸 크기의 시원하게 트인 대청이 되는 것이다.

이렇게 마련된 공간이 월대와 연결되어 쓰이면 어지간한 잔치는 어렵잖게 치를 수 있었을 법하다.

연생전과 경성전은 동일한 구조의 정면 7칸 측면 4칸 구조로, 보통 가운데 세 칸을 틔워 대청을 두는 데 반해

두 건물은 가운데 칸과 그 남쪽 칸, 두 칸만을 대청으로 쓴다.

그 때문에 정면에서 보면 입면이 비대칭을 이루는 재미있는 모습을 연출한다.

교태전과 아미산

강녕전을 돌아들면 동서로 긴 행각을 거느린 양의문(兩儀門)이 있다. ‘兩儀’는 동양에서 우주 운행의 기본

원리라고 믿어온 음(陰)과 양(陽)을 가리킨다. 이 문을 들어서면 왕비의 침소인 교태전(交泰殿)이다.

교태전은 궁궐 안에서 가장 깊고 은밀한 곳으로 왕비가 머무는 곳일 뿐 아니라 왕비의 고유 업무인

내명부(內命婦)를 다스리는 일을 비롯해 궁궐 안의 여성문제를 총괄하고 왕실의 각종 업무를 주관하는

집무 공간이기도 하다.

교태전은 세종 22년(1440) 무렵에 처음 건립되었는데 임진왜란 때 불타버린 것을 고종의 경복궁 재건 당시에

중건되었다. 하지만 이때의 교태전도 1917년의 화재로 소진된 창덕궁의 내전 전각을 중건한다는 구실로 헐려

창덕궁 대조전의 부재로 쓰였다. 현재의 교태전은 1994년에 복원한 것이다.

강녕전과 비교해볼 때 지붕에 용마루가 없는 점은 서로 같지만 교태전에는 월대 대신 정면 가운데 세 곳에 계단을 시설한 것이 다르다. 또 부속건물도 강녕전에서는 분리되어 있지만 교태전의 경우 왼쪽과 오른쪽,

그리고 뒤로 이어져 있어 공간 활용이 강녕전보다 훨씬 내밀한 점이 사뭇 다르다. 그러나 무엇보다 다른 점은

교태전에만 있는 여성 전용 공간-뒤뜰의 화계(花階)인 아미산(蛾眉山)의 존재일 것이다.

교태전 뒤뜰에 나지막하게 자리한 아미산은 산이라고는 하지만 경회루 연못을 파면서 나온 흙을 이용해 쌓은

인공시설로 사실은 작은 둔덕에 불과하다. 규모로만 보자면 전혀 이름과 어울리지 않지만 이 작은 동산에 담은

옛 사람의 뜻을 음미해보면 꼭 그렇지만도 않다.

백두산에서 뻗어내린 백두대간의 줄기가 한북정맥으로 이어져 마지막으로 북한산에 닿고, 그 아래 백악으로

연결되어 신령한 정기가 여기 아미산에 앉는다는 상징성을 지니고 있기 때문이다.

더구나 이곳은 조선 왕조의 법궁 가운데서도 창업의 맥을 대대손손 이어줄 중궁전(中宮殿)이 아닌가.

이처럼 규모에 상관없이 아미산의 의미는 사뭇 깊고 크다. 그뿐 아니라 크지 않은 공간에 전개되는 세계가

충분히 아름답고 사랑스러워 이름에 조금도 손색이 없다.

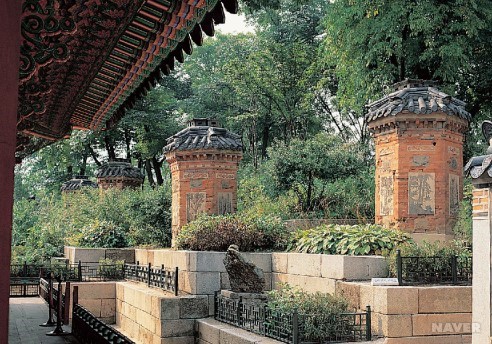

아미산은 큰나무들이 숲을 이루고 있는 아래쪽으로 층이 지도록 장대석을 세 단 쌓아올리고, 그 사이사이 둔덕에 꽃과 나무를 심고 일영대(日影坮)와 월영대(月影坮)의 석조물과 괴석, 연지석 따위로 장식한 화계이다. 첫째 단에는 괴석과 연꽃 모양으로 치장된 두 개의 석지(石池)가 놓였다. 둘째 단에는 ‘落霞潭’(낙하담)과 ‘涵月池’(함월지)라 음각된 사각형의 석지가 두 개 놓여 있다. 비록 돌로 된 작은 연못이지만 노을이 떨어지고 달빛이 잠긴다는 의미에서 중궁전의 은은한 아취를 읽을 수 있다. 마지막으로 셋째 단에는 황토색 벽돌로 쌓은 육각형의 굴뚝이 적당한 간격을 두고 네 개 배치되어 있다.

굴뚝은 화강암 지대석 위에 벽돌을 30단 또는 31단으로 쌓았으며, 6각의 각 면은 역시 벽돌처럼 구워 만든

네 종류의 무늬판을 끼워서 장식하였다. 제일 아래 무늬판에는 불가사리 따위 벽사를 상징하는 갖가지 동물을

돋을새김하였으며, 그 위의 큼직한 직사각형 무늬판에는 바람에 휘어진 대나무가 있는가 하면 늘어진 늙은

소나무가 너울거리는 등 절의와 부귀, 장수를 나타내는 사군자와 십장생이 하얀 삼화토9) 바탕과 대비되는 엷은 잿빛으로 부드럽게 빛난다. 그 위에는 네모진 회색 벽돌에 돋을새김으로 불로초를 입에 문 학이나 날갯짓하는

박쥐 따위의 길상과 수복을 뜻하는 무늬를 새긴 판을 박았고, 맨 위에는 삼화토 바탕에 황토색 덩굴무늬가 박힌 무늬판을 끼웠다. 이들 무늬판 위로는 벽돌을 내쌓는 수법으로 목조건축처럼 처마를 만들고 다시 그 위에

기와지붕을 이었으며, 꼭대기에는 질흙으로 구운 연가(煙家)를 올려놓아 연기가 빠지도록 하였다.

이렇게 구성된 아미산은 소박하고 사랑스럽기 그지없으며, 거기 담긴 은유와 상징은 깊고 다채롭다.

튼실하게 다듬은 화강암을 단순하게 쌓아올린 품새나 요란한 장식을 배제한 채 나머지를 자연에 맡겨버린

마음씀이 소박할 뿐이다. 아미산과 굴뚝은 보물 제811호이다.

‘아미’(蛾眉)란 원래 누에나방의 촉수처럼 털이 짧고 초승달 모양으로 길게 굽은 미인의 눈썹을 가리키는 말이

다. 중국 사천성에 있는 아미산 또한 두 봉우리가 대칭을 이루고 있는 모습이 아미처럼 섬세하고 아름다워 수많은 시인묵객들의 사랑을 받아 그런 이름을 얻었다고 한다.

자경전

교태전 후원에서 일각문인 건순문(健順門)이나 벽돌로 쌓은 월문(月門)인 연휘문(延輝門)을 통해 북쪽으로

나오면 비교적 넓은 공터이다. 원래 이곳은 왕실 가족의 생활공간으로 많은 전각이 가득 들어차 있었다.

바느질하고 수놓고 음식 만들고 하던 시설이 모두 여기에 밀집해 있었으나 그 많던 전각은 전쟁과 화재로 모두

사라지고 지금은 북동쪽의 자경전(慈慶殿)과 북쪽으로 함화당, 집경당만이 남아 있을 뿐이다.

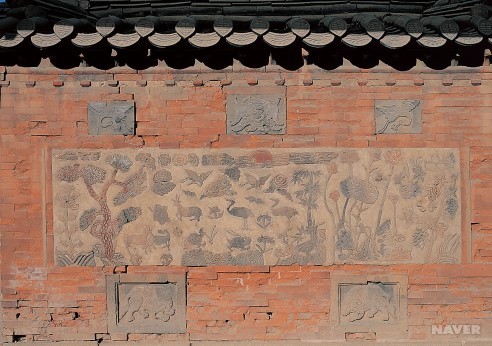

동쪽을 향해 자경전으로 다가가면 집보다 담이 먼저 눈에 들어온다. 그 유명한 자경전 꽃담이다.

이 꽃담은 그 너머로 보이는 자경전 지붕 합각을 치장한 꽃담과 한데 어우러져 화사한 광경을 연출한다.

이쯤에서 뒤를 돌아보면 교태전의 꽃담장도 시야에 잡힌다. 꽃담은 궁궐 안에서 여주인들이 머무는 공간으로,

장식을 통해 외부에 영역을 공표하고 또 내부의 사용자에게는 생활을 풍요롭게 해주는 기능을 한다.

자경전 꽃담은 가장 아름다운 궁궐 담장의 하나로 옛 사람의 섬세한 정서와 뛰어난 미의식이 돋보이는 곳이다.

꽃담은 맨 아래 기초에 장대석을, 그 위로 네모난 화강석을 세 단 놓은 다음 갖가지 무늬를 베풀며 붉은 황토색

벽돌을 쌓아올리다가 윗부분에 기와로 지붕을 덮어 마감하였다.

켜켜이 쌓아올린 벽돌의 틈새는 흰빛이 나는 삼화토로 메웠다. 꽃담의 무늬는 바로 이 삼화토의 은근한 흰빛과

벽돌의 붉은 황토색이 조화롭게 대비되는 점을 이용해 만들었다. 삼화토와 벽돌이 가로와 세로, 혹은 대각선으로 만나게 하여 갖은 기하학 무늬를 내고, 그 사이마다 같은 기법을 응용해 萬(만), 壽(수), 福(복), 康(강), 寧(녕)

따위의 길상문자를 넣었는데, 삼화토의 선이 아니라 그 선 안에 있는 벽돌의 면이 무늬를 이루고 있다는 점이

특이하다.

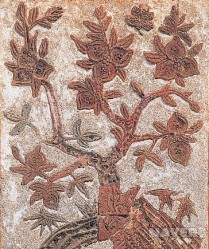

꽃담에는 바탕 무늬에 더하여 직사각형의 삼화토 화판 여덟 개를 듬성듬성 박아 마치 용 그림에 눈동자를 찍듯

점정(點睛)의 효과를 내고 있다. 질흙과 황토를 구워 박아 무늬를 낸 화판에는 만개한 고매(古梅) 가지에 걸린

달과 작은 새, 대나무에 스치는 바람, 꽃을 찾아 날아드는 나비 등 정취 가득하고 생동감 넘치는 자연의 아름다운 표정이 그림처럼 담겨 있다. 이 화판들을 살피며 걷노라면 마치 작은 정원을 거니는 듯하다.

자경전 꽃담의 안쪽 또한 꽃담인데, 전돌과 화장줄눈이 정확한 규격으로 배치돼 있고 화장줄눈 사이사이에

여러 종류의 꽃을 박아넣어 담백하고 잔잔한 감동을 선사하고 있다.

자경전은 고종 4년(1867) 당시 왕실의 최고 어른인 대왕대비(조대비)를 위해 옛 자미당(紫薇堂)터에 지은

건물이다. 고종 10년(1873) 화재로 인해 소실된 것을 바로 복구하였으나 이것도 1876년에 또다시 불타버렸다. 지금 건물은 고종 25년(1888)에 새로 지은 것으로, 약간의 변화를 거쳐 오늘에 이른다.

조대비는 이곳에서 1897년 세상을 떠났으니, 자경전은 적지 않은 기간 동안 왕실의 어른인 대왕대비가

머물렀던 여성 공간이다.

자경전의 전각은 격조 있는 기품이 느껴지지만 행각과 그밖의 건물이 모두 사라지고 한두 전각만 덩그마니

남아 있기 때문인지 스산한 쓸쓸함이 감돈다. 현재는 정면 10칸 측면 4칸의 자경전을 몸채로 하여 왼편에서

북으로 이어진 정면 2칸 측면 6칸의 복안당(福安堂), 자경전 동쪽 끝 칸에서 앞으로 돌출한 정면 1칸

측면 1칸의 청연루(淸讌樓), 그리고 지붕을 낮추고 폭을 좁혀 동쪽으로 이어진 정면 6칸 측면 2칸의

협경당(協慶堂)이 ㄴ자형을 이루며 자경전 일곽을 이루고 있다.

네벌대 높직한 기단 위에 세워진 자경전은 강녕전처럼 왼편의 한 칸을 기단 밖으로 내어 양청으로 만들었으며,

왼편부터 5·6·7칸에 대청을 내고 그 좌우로 온돌방을 들였다.

여기에 더하여 오른편 끝 칸에서 남으로 내민 청연루가 있다. 청연루는 네모진 긴 주춧돌에 올라앉은 누각인데, 이렇게 달아낸 다락을 내루(內樓)라 한다. 누마루가 깔린 청연루는 여름 한철을 시원하게 보낼 수 있고 창을 열면 언제든 꽃 지고 단풍 피는 자연을 맞아들일 수 있음은 물론이려니와, 돌출된 2층의 형태는 자경전의 입면을

다기롭게 만들며 일대에 생기를 불어넣는다. 이처럼 자경전의 입면과 평면과 지붕은 꺾이고 트이고 돌출하며

넓어지고 좁아지거나 높아지고 낮아지면서 다양한 시각 체험을 제공한다.

아마도 경복궁에서 가장 변화로운 입면을 볼 수 있는 곳이 자경전일 것이다. 자경전은 보물 제809호이다.

자경전의 뒤로 돌아가면 보물 제810호로 지정된 ‘자경전 십장생 굴뚝’이 있다. 십장생 굴뚝은 교태전 후원의

아미산 화계와 꽃담의 연장선상에서 이해할 수 있다. 이곳은 교태전과 같이 화계를 만들 만한 입지조건이 갖추어지지 않았기 때문에 후원의 담장 일부를 굴뚝으로 만들어 그곳에 화계와 꽃담에 담긴 이미지와 상징과 의미를

모두 담고 있다. 굴뚝은 너비 3.81m 높이 2.36m 두께 0.65m의 평면 구조로 담장과 연결된 기와지붕 위로 연가를 줄지어 올려놓아 담장과 구별하였다.

굴뚝의 축조 방식은 꽃담과 거의 같은데, 하나의 큰 액자 구조 틀 속에 십장생과 다산(多産)의 상징인 연꽃과

포도 그림 등 16가지 동식물을 서정적으로 장식하였다. 또한 윗부분에는 불로초를 물고 있는 학과 귀면상을

조각판으로 끼워 장식해 전체 한 폭의 그림에 아졸한 기품과 안정된 정서를 담아내고 있다. 제일 아래에는

불과 쇠를 먹고 산다는 상상 속의 동물이 돋을새김으로 남아 있다.

좁은 공간, 집의 주인인 여성을 배려하여 만든 십장생 굴뚝은 어쩌면 평면으로 옮긴 정원이라 불러야 옳을지

모른다. 십장생 굴뚝은 여러 가지 난방시설 중 우리의 온돌문화에서만 가능했던, 이웃 중국이나 일본에서는

그 예를 찾을 수 없는 아름답고 정감 넘치는 문화유산이다.

함화당과 집경당

자경전의 꽃담을 뒤로하고 서북쪽으로 오르면 함화당(含和堂)과 집경당(緝慶堂)이다. 이 건물들은 주변의 변형된 분위기로 인해 지금의 모습은 초라하지만, 자세히 살펴보면 단정하고 규모 있는 모습이다.

원래 이 주변은 내전의 전각이 가득 들어차 있었던 곳으로 건물들은 담과 문 또는 복도로 연결돼 오밀조밀

자리잡고 있었다. 함화당과 집경당도 돌기둥으로 받친 3칸의 다락식 복도로 연결돼 있어 마치 한 동처럼 보인다. 두 건물은 고종 4년(1867)에서 10년(1873) 무렵에 지어진 것으로 추정하고 있다.

고종이 건청궁에 머물 때 이곳에서 외빈을 접견했다고도 하지만, 본디 이곳은 빈궁들의 거처로 알려져 있다.

그래서인지 내루와 양청을 달아내고 툇마루에 아자난간을 두르고 합각에 꽃담을 올리는 등 소담스런 맛을 살린 부분이 곳곳에 보인다. 그러면서도 처마를 겹처마가 아닌 홑처마로 처리한다든지, 용마루를 비롯한 마루들을

양성하지 않고 적새로 이어서 정비(正妃)의 거처인 중궁전과는 격을 달리하고 있다.

향원정

경회루가 웅장하면서 격조 높은 풍류가 느껴진다면 향원정(香遠亭)에는 호사스러움 속에 정제된 아름다움이

있다. 함화당 북쪽에 있는 사각형의 향원지(香遠池) 안으로는 원형의 섬이 있고 그 위에 육모지붕의 2층 정자

향원정이 있다. 『조선왕조실록』에 세조 2년(1456) 경복궁 후원에 취로정(翠露亭)이라는 정자를 짓고 주변

연못에 연꽃을 심었다는 기록이 있다.

향원정은 이 취로정 자리에 고종이 지은 것으로 전해진다. 향원정이라는 이름은 중국 송나라의 유학자 주돈이(周敦頣)의 「애련설」(愛蓮說)에 나오는 ‘香遠益淸’(향기는 멀수록 더욱 맑다)이라는 구절에서 따온 것이다.

섬의 남쪽으로는 취향교(醉香橋)가 놓여 있다. 돌로 만든 교각 위에 가설돼 있는 나무다리이다. 원래는 섬의

북쪽에 있었으나 한국전쟁 때 파괴되어 1953년 지금의 위치로 옮겨 세웠다. 지금도 섬 북쪽 가장자리에는

예전 다리의 석축이 남아 있다. 취향교가 북쪽으로 연결되었던 이유는 향원지 북쪽에 건청궁이 있었기 때문이다. 취향교는 원래 건청궁의 침전인 장안당(長安堂) 일곽에 속해 있었다.

향원정은 임금이 휴식과 풍류를 즐기거나 신하들과 간소한 시회(詩會)를 즐기던 곳이다. 1층에는 구들을 들여

난방이 가능하고 2층은 마루를 깔았으며 아래위층을 오르내릴 수 있는 구조로 이루어졌다. 온돌의 흔적으로

1층 서쪽에 작은 아궁이가 남아 있다. 2층 천장에는 주작을 그려넣어 작지만 화려한 공간을 연출하고 있다.

1층과 2층 난간의 구조가 다른데 특히 2층의 난간은 실제로 사용할 수 있게 돼 있다.

면마다 네 짝씩 완자살창을 달아 멋을 내었으며, 모지붕 건물이 흔히 그렇듯이 추녀마루가 모이는

지붕 꼭대기에는 절병통을 얹어 치장하였다.

향원정은 건축이라기보다는 하나의 공예품처럼 보인다. 그만큼 건물 안팎이 미려하게 잘 다듬어져 있으며,

비례미(比例美)도 더할 나위 없이 뛰어나다. 위치 또한 절묘하여 경복궁 후원 영역의 중심점을 이루면서

백악의 수려한 모습 등 주변 경관과 썩 잘 어울린다.

향원지 북서쪽에는 열상진원(洌上眞源, 차고 맑은 물의 근원)이라는 우물이 있다. 네모진 돌로 가지런히

석축을 쌓아 주변을 정리한 터에 둥글게 테두리 돌을 돌리고 안쪽으로 사각의 우물돌을 앉혔으며,

남쪽의 우물돌에 ‘洌上眞源’이라는 글자가 전서체로 음각돼 있다.

우물에는 북쪽에서 흘러내려온 물길이 둥근 수조(水槽)에 잠깐 머물다가 동쪽으로 방향을 바꿔 판석 밑을

통과해 남쪽으로 흐를 수 있도록 한 시설물이 있는데, 이는 서류동입(西流東入)이라는 명당수 개념에 의한

시설이다. 궁궐 안의 모든 시설물은 나름대로 의미를 지니고 있다는 사실을 다시금 상기하게 된다.

여기를 지나온 물이 향원지로 흘러든다. 열상진원은 향원지에 언제나 맑은 물을 공급하는 수원지인 셈이다.

건청궁터

건청궁(乾淸宮)은 아버지 흥선대원군과의 대립관계에서 국왕으로서의 주도권을 회복하여 정국을 능동적으로

이끌었던 고종의 거처이자 고종이 명성황후를 위해 조영한 별궁이었다. 건청궁 또한 경복궁의 많은 전각처럼

일제에 의해 하나둘 철거되어 지금은 빈터만 휑하게 남았다. 향원지 북쪽의 공터가 바로 건청궁이 있던 곳이다.

이 건청궁터에서 잊을 수 없는 곳이 있는데, 바로 명성황후가 살해된 비극의 현장이다. 명성황후는 1895년

건청궁의 곤녕합(坤寧閤)에서 일본 낭인들에 의해 살해되었는데, 그 자리에 을미사변의 기록화를 전시하는

작은 건물과 명성황후 순국 숭모비가 서 있다.

또 건청궁터 한켠에는 경복궁의 동궁 건물 자선당의 기단과 석축이 쌓여 있다. 1914년 일제가 ‘시정5년기념

조선물산공진회’를 개최한다는 명목으로 헐어버린 건물 가운데는 자선당도 있었다. 이때 철거된 자선당은 일본인 무역상을 통해 일본으로 팔려갔다가 1923년의 관동대지진 때 불타버리고 기단과 석축만 남았는데,

그것을 1993년 국내로 들여와 옛 건청궁 자리에 옮겨놓은 것이다.

집옥재·팔우정·협길당

향원지에서 멀리 북쪽으로 보이는 것이 경복궁의 북문인 신무문이다. 그 너머는 원래 경복궁의 후원이었으나

지금은 청와대 앞길이 된다. 신무문 동쪽의 이국풍 물씬 풍기는 낯선 건물이 집옥재(集玉齋)와 그에 딸린

팔우정(八隅亭)과 협길당(協吉堂)이다.

『궁궐지』(宮闕誌)10)에 의하면 이곳 또한 보현당(寶賢堂), 가회정(嘉會亭), 북행각, 금무문(金霧門) 등 갖은

부속건물과 시설이 수백 칸이나 밀집해 있었으나 지금은 달랑 세 채의 건물만이 남아 있을 뿐이다.

이 건물들은 고종이 건청궁을 세우던 1873년 무렵에 지어진 것으로 추정하고 있다. 원래는 임금의 영정을

모시기 위해 지었으나, 을미사변 이후 아관파천으로 경복궁을 떠나기 전까지 고종이 서재로 사용했고

외국 사신들을 만나는 장소로도 이용하였다.

집옥재는 정면 5칸 측면 3칸의 맞배지붕 건물로 그렇게 크다고는 할 수 없으나 전면에 답도와 월대를 갖추고

있어 격이 높은 건물임을 알 수 있다. 동서로 복도가 연결되어 동쪽으로는 협길당, 서쪽으로는 팔우정과 통한다. 집옥재의 월대는 지대석 위로 퇴를 물려가며 2단의 면석을 올리고 그 위를 갑석으로 덮는 방식으로 축조하여

경복궁 안의 다른 월대와는 완연히 다른 모습이다. 월대 전면 답도의 소맷돌은 용 모양을 조각하여 장식했다.

이 역시 궁궐 계단의 소맷돌에서는 좀체 볼 수 없는 형식이다. 건물을 받치고 있는 주춧돌 또한 북 모양으로

쉽게 찾아보기 어려운 형태이다. 건물의 앞 퇴칸을 모두 개방하는 수법을 구사하고 있는데, 이는 사묘(祠廟)

건축에서 자주 보이는 양식이다. 분합문의 창살 장식도 우리의 전통에서는 볼 수 없는 무늬로 가득하다.

맞배지붕의 박공 부분과 좌우 벽체와 뒷벽까지를 담황색 벽돌로 쌓아올린 것은 물론, 뒷벽에는 화강석을 다듬어 문얼굴을 내고 가운데에는 둥그런 만월창(滿月窓)을, 좌우 양쪽으로는 아치형의 반월창(半月窓)을 내어 강한

이국풍을 풍긴다. 용마루 끝에도 용두나 취두가 아닌 이물(異物)을 얹어 보통의 경우와는 다른 모습이다.

이처럼 집옥재는 그 배경이 궁금해지는 갖가지 색다른 요소로 가득한데, 건립 당시 흥선대원군이 중국인

인부를 데려와 지었다는 이야기도 있을 만큼 중국풍이 강한 건물이다.

팔우정은 건청궁의 장서고(藏書庫)로 집옥재와는 1칸 반의 복도로 이어져 있는 중층 팔각의 정자형 건물이다.

두벌대의 장대석 팔각 기단 위에 팔각의 돌기둥을 세워 1층의 바닥면이 기단과 떨어지게 하였으며,

그 위로는 목조의 누각 형식 가구(架構)로 짜올렸다. 기둥 사이는 전면에 사분합문을 달았고, 기둥 밖으로는

쪽마루를 깔고 그 끝에 난간을 설치하였는데, 아래층은 평난간으로 처리하고 위층은 계자난간을 둘러

서로 다른 분위기를 내고 있다. 처마 밑이나 난간 아래로는 면마다 빠짐없이 낙양각을 설치하여 멋을 내었다.

팔모지붕 꼭대기에는 절병통을 세워 마무리하였다.

집옥재와 동쪽으로 연결돼 있는 협길당은 정면 5칸의 ㄱ자형 집이다. 집옥재가 중국풍이라면 협길당은 순수한

조선의 품격을 지닌 집으로, 지붕 위의 마루들을 양성하고 용두와 잡상을 올려놓은 것에서 왕실 건축의 면모를

엿볼 수 있다.

이밖에도 경복궁 안에는 바람의 세기와 방향을 재던 기구인 풍기대(보물 제847호)가 남아 있고,

국립민속박물관 부근에는 평범한 침전형 건물 재수각(齋壽閣)도 있다.

경복궁 (답사여행의 길잡이 15 - 서울, 초판 2004, 5쇄 2009, 돌베개)

'한국의 문화유산' 카테고리의 다른 글

| 정도전은... (0) | 2014.06.29 |

|---|---|

| 세계문화유산에 등재된 남한산성 (0) | 2014.06.24 |

| 유네스코 등재 대한민국 기록유산 (0) | 2014.02.20 |

| 한류-공감과 소통의 미래 (0) | 2014.01.30 |

| 한국인의 공간미학_ 창덕궁 (0) | 2014.01.12 |